2023년도 수가협상이 D-day를 맞았다.

매년 난항을 거듭했지만 특히 올해는 코로나19 손실보상금이 밴딩 규모 변수로 떠오르며 공급자단체들의 암울한 분위기가 감돌고 있다.

실제 지난주 2차 협상을 마친 상황이지만 1차 밴드 공개도 없어 협상이 시도조차 되지 못했다.

이에 따라 공급자단체들의 원성이 높은 상황으로 험난한 수가협상이 예상된다.

내년도 요양급여비용 계약(수가협상)을 위한 최종 시한인 5월 31일까지 공단과 공급자단체들은 최종 협상을 마쳐야 한다.

발목 잡은 '손실보상금' 여파

공급자단체들은 매년 밤샘 마라톤 협상에도 불구하고 만족할 만한 결과를 얻어내지 못했다.

더욱이 올해는 지난 2년간의 코로나19에 대한 보상을 바란다는 목소리를 직접적으로 높이고 있지만, 손실보상금이 발목을 잡았다.

의협과 병협 수가협상단이 코로나19 손실보상금을 의료 수익으로 보는 것은 부당하다는 주장을 지속적으로 내고 있지만, 가입자 측이 받아들일지는 미지수다.

공단 측도 새로운 정부가 시작된 직후인 만큼 보험료 인상에 부정적일 수 있다는 의견을 밝힌 바 있어 극적 반전을 기대하기는 어렵다는 분위기다.

코로나가 시작된 후 처음 진행된 2021년도 수가협상에서는 전년보다 더 감소한 밴딩을 제시받아 결국 의협, 병협, 치협 3개 유형이 최종 결렬을 선언하는 최유의 사태를 맞기도 했다. 이는 2008년 수가협상이 시작된 후 처음 있는 일이었다.

이후 지난해 진행된 수가협상은 병협과 치협이 협상 결렬을 선언하며 2년 연속 건정심 행을 택했다.

올해는 시작부터 전 유형 협상 결렬을 내다보는 시선도 있어 최악의 사태가 벌어질 수도 있다는 전망이다.

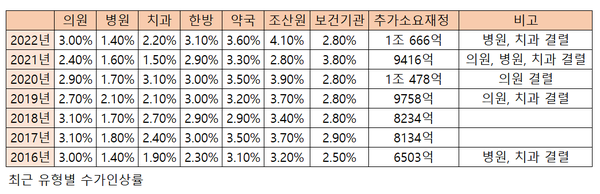

최근 7년간 추가 소요재정(밴딩) 규모를 살펴보면 2016년 6503억, 2017년 8143억원, 2018년 8234억원, 2019년 9758억원, 2020년 1조 478억원, 2021년 9416억원, 2022년 1조 666억원으로 나타났다.

지난해 전체 평균 수가 인상률은 2.09%로 전년도 1.99% 대비 0.1%p 향상에 그쳤으며, 2017년 2018년을 제외하면 매년 협상이 결렬되는 유형이 나오고 있다.

메르스 여파를 받았던 2016년은 병원협회와 치과협회의 협상이 결렬됐고, 2019년은 의협과 치과, 2020년은 의협, 2021년은 의협, 병협, 치과, 2022년 병협, 치과가 결렬된 바 있다.

올해는 몇 단체와 결렬 없이 협상을 이끌어 낼 수 있을 지 의약계의 관심이 집중된다.

![[정책 인사이트] 2027년 지역의사제 속도전…'설계 공백' 논란에도 강행 기조](https://cdn.pharmstoday.com/news/thumbnail/custom/20251126/400494_100525_3125_1763631088_280.jpg)