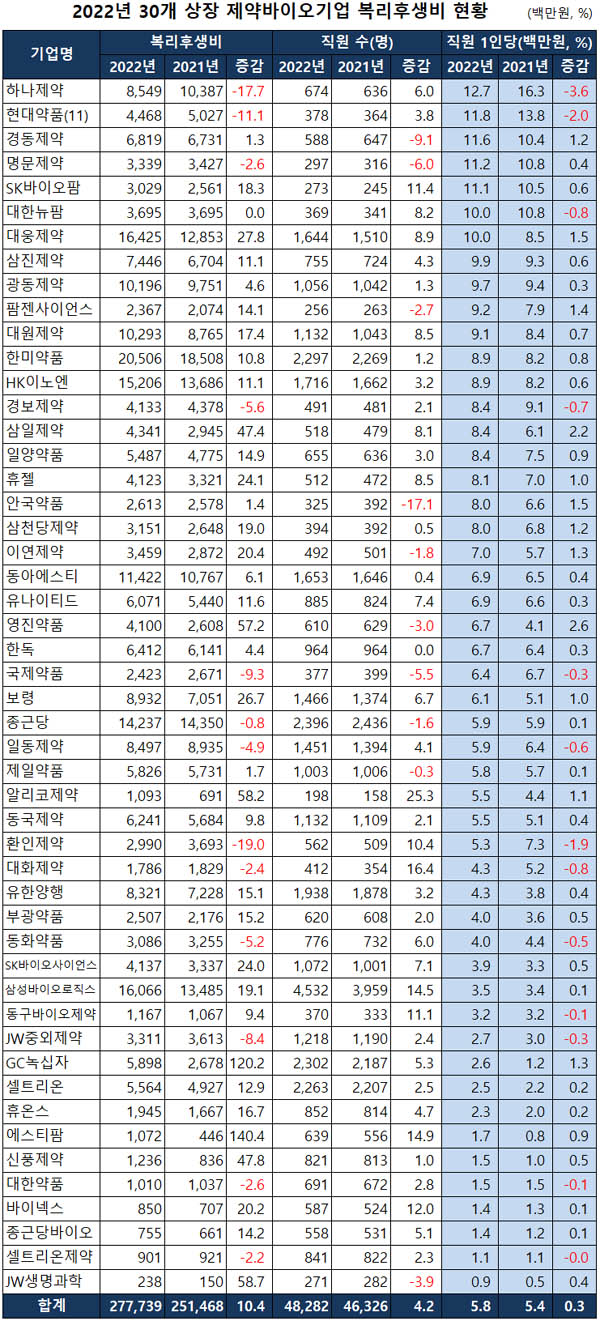

지난해 상장 제약바이오기업 10곳 중 7곳 가량이 직원들의 복리후생비를 늘린 가운데 1인당 평균 580만원을 지출한 것으로 나타났다. 1인당 평균 복리후생비도 전년 대비 증가했다.

하나제약은 직원 1인당 복리후생비가 1270만원으로 집계된 기업 중 많았으며, GC녹십자와 에스티팜은 전년 대비 세 자릿수 증가율로 가장 많이 늘어났다.

메디팜스투데이가 금융감독원에 제출된 2022년 사업보고서를 토대로 국내 50개 상장 제약바이오기업의 복리후생비 현황을 살펴본 결과 지난해 총액은 2778억원으로 전년 2515억원에 비해 10.4% 증가했다.

복리후생비란 근로자에게 지급되는 임금 등의 보수를 제외한, 근로자의 복지와 후생을 위해 지출되는 경비를 말한다.

50개사에 근무하는 직원 수는 전년 대비 4.2% 증가해 1인당 평균 복리후생비는 전년 570만원에서 550만원으로 20만원이 감소했다. 그러나 50개사 중 36곳이 복리후생비를 늘려 전반적인 증가세를 반영했다.

직원 1인당 복리후생비가 가장 많은 곳은 1270만원에 달하는 하나제약으로 조사됐다. 하나제약은 복리후생비 총액이 전년 104억원에서 85억원으로 17.7% 줄고, 직원 수가 38명 늘면서 1인당 복리후생비가 전년 1630만원에서 360만원이 줄었음에도 여전히 가장 많았다.

뒤를 이은 현대약품도 비슷한 경우다. 현대약품은 복리후생비가 45억원으로 전년 대비 11.1% 감소했고, 직원 수가 14명 늘어 1인당 복리후생비는 1380만원에서 1180만원으로 줄었다.

이어 경동제약 1160만원, 명문제약 1120만원, SK바이오팜 1110만원, 대한뉴팜 1000만원, 대웅제약 1000만원 등 총 7개 기업이 직원 1인당 1000만원 이상을 사용한 것으로 집계됐다.

900만원대는 삼진제약과 광동제약, 팜젠사이언스, 대원제약 등 4곳이었으며, 800만원대는 한미약품과 HK이노엔, 경보제약, 삼일제약, 일양약품, 휴젤, 안국약품, 삼천당제약 등 8곳이다. 이연제약은 700만원, 동아에스티와 한국유나이티드제약, 영진약품, 한독, 국제약품, 보령 등 6곳이 600만원대를 사용했다.

또 500만원대의 종근당과 일동제약, 제일약품, 알리코제약, 동국제약 등 5곳을 포함해 총 31개사가 평균 이상의 복리후생비를 지출한 것으로 나타났다.

하나제약과 현대약품에 이어 1인당 복리후생비가 줄어든 기업은 환인제약으로 전년 대비 190만원이 줄었다. 이어 대화제약과 대한뉴팜 각 -80만원, 경보제약 -70만원, 일동제약 -60만원, 동화약품 -50만원, JW중외제약과 국제약품 각 -30만원 순이었다.

반면 1인당 복리후생비가 가장 많이 늘어난 기업은 영진약품으로 전년 410만원에서 지난해 670만원으로 260만원이 증가했으며, 이어 삼일제약 220만원, 대웅제약과 안국약품 각 150만원, 팜젠사이언스 140만원, GC녹십자와 이연제약 각 130만원, 삼천당제약과 경동제약 각 120만원, 알리코제약 110만원, 휴젤과 보령 각 100만원 등 12개사가 100만원 이상 늘었다.

또 에스티팜과 일양약품 각 90만원, 한미약품 80만원, 대원제약 70만원, SK바이오팜과 HK이노엔, 삼진제약 각 60만원 등이 비교적 큰 폭으로 증가했다.

전체 복리후생비가 가장 많이 증가한 기업은 세 자릿수 증가율을 보인 에스티팜과 GC녹십자다. 에스티팜은 전년 4억 4600만원에서 10억 7200만원으로 140.4% 증가했으며, GC녹십자는 전년 27억원에서 59억원으로 120.2% 증가했다.

직원 1인당 복리후생비가 가장 적은 곳은 JW생명과학으로 90만원에 불과해, 집계된 기업 중 유일하게 100만원에 미치지 못했다. 그마저도 전년 50만원에서 40만원이 더해진 수치다.

이어 셀트리온제약 110만원, 종근당바이오와 바이넥스 각 140만원, 대한약품과 신풍제약 150만원, 에스티팜 170만원으로 총 7곳이 200만원 미만의 복리후생비를 사용했다.

![[정책 인사이트] 2027년 지역의사제 속도전…'설계 공백' 논란에도 강행 기조](https://cdn.pharmstoday.com/news/thumbnail/custom/20251126/400494_100525_3125_1763631088_280.jpg)