의료계가 면허관리 강화 내용을 담은 ‘의료법 개정안’이 지난해 파업을 강행한 의료인에 대한 징벌적 차원으로 발의됐으며, 발의안도 단계적으로 확대됐다고 비난의 목소리를 높였다.

지난 2월 보건복지위는 의료법 개정 목적을 위헌적이고 형사 정책적으로 큰 흠결이 있는 의료인의 위법행위 예방과 국민의 안전한 의료 환경 조성이라고 밝히며 의료법 개정안을 상정했다.

그러나 의료계의 반대로 현재 계류 중이며 지난 16일 법제사법위원회 전체회의에서 논의될 것으로 예상됐지만 결국 안건에서 제외됐다.

이에 의료계는 재논의 가능성이 남아있는 의료법 개정안을 막기 위해 의료정책연구소에서 개정안을 항목별로 분석했다.

의사협회 의료정책연구소는 17일 이슈브리핑을 통해 지난해 8월 의사들의 파업을 전후해 여당 의원 주도로 위헌적인 의료법 개정안이 다수 발의되고 있다고 주장했다.

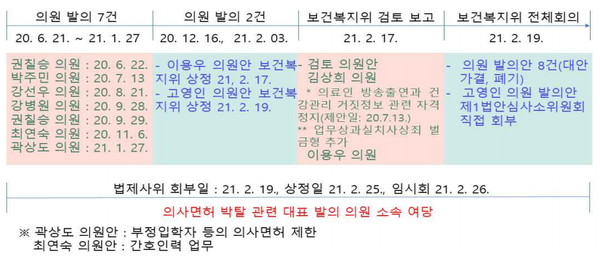

연구소에 따르면 2020년 6월부터 2021년 2월 17일까지 총 8건의 법안이 발의됐고, 지난달 19일 보건복지위원회는 이해 당사자의 의견수렴 없이 법제사법위원에 기습 상정했다는 것이다.

실제 정부의 소위 4대악 의료정책 추진으로 의사협회와의 갈등이 표면화되어 의료계가 총파업을 논의하던 시기에 2건이 발의됐고, 8월 의사들의 파업을 계기로 6건이 모두 여당 의원 대표로 발의됐다.

더불어 발의안의 주요내용이 범위를 점차 확대하는 방향으로 발전했다고 지적했다.

김상희 의원의 발의안은 구체적 법률 조문과 함께 취소 행위 규정을 주요내용으로 열거방식을 취했지만, 강병원 의원은 범죄 종료와 관계없이 형벌의 유형만을 규정했다.

이후 박주민 의원의 발의안은 형법 제 32강 ‘강간과 추행’과 같은 성범죄 등을 추가하고 현형 의료법이 규정하고 있는 의료관련법령을 모든 법령으로 확대하게 된다.

이에 대해 의협 김형선 부연구위원은 “윤리적 요구 충족을 빙자해 의료인 결격사유와 같이 기본권을 제한하는 시도는 여론을 통한 법적 통제”라며 “정부, 지자체 및 전문단체 상호간 유기적 협력 관계를 통해 자율 규제의 효율성 및 행정 민주화를 구축해야 한다”고 강조했다.

이어 그는 “현행 의료법의 틀을 유지하되 결격사유의 구체적인 행위 유형을 보완하고 문제가 되는 파렴치범죄 유형화를 꾀하는 구체적 열거방식을 택해야한다”고 말했다.

타 직종과 형평성 체크

또한 의료계가 지적하는 부분은 타 직정 전문직 관련 법률에서 규정하고 있는 결격사유 등과 형평성이 맞지 않다는 것이다.

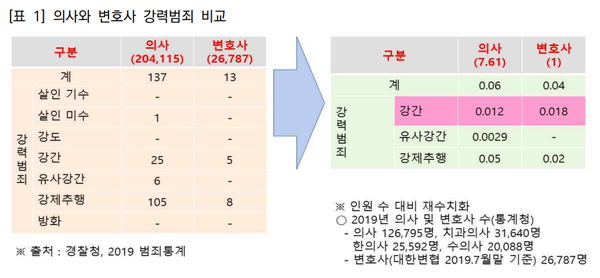

김형선 위원은 “일부 정치인과 단체와 언론은 경찰청 범죄 통계를 근거로 타 전문 직종에 비해 성범죄 건수가 많다고 주장하고 있다”며 “이는 일부 의사의 사례를 일반화하고 여론 몰이식 사냥”이라고 꼬집었다.

경창철의 범죄통계 자료에 따르면 법률에 무지한 의사 대비 법률 전문가인 변호사의 강간범죄 건수가 높은 것으로 나타났다.

의사와 변호사의 강간범죄를 비교하면 의사는 0.012, 변호사는 0.018로 변호사가 높았다.

그는 “파렴치한 범죄자가 의뢰인을 대변하는 것은 의사든 변호사든 똑같이 적용되어야 하고, 어느 특정 직업선택에 대한 윤리적 잣대 또는 제한의 원칙으로 적용되어서는 안된다”고 주장했다.

더불어 의사의 업무상과실치사상죄로 인한 형사 재판을 받은 건수가 2012년의 기점으로 급격히 상승해 국제적으로 비교할 때 의사는 의료행위로 인한 과실로 인해서도 처벌되는 형사만능의 사법 통제하에 있는 것을 의미한다고 평가했다.

실제 국내 형사 판례 수집 자료를 살펴보면 2011년 5건에서 2012년 71건으로 급증했고, 2019년 142건, 2020년 133건으로 나타났다.

비슷한 형법 체계의 일본에서는 의료인이 의료과실로 형사처벌을 받은 건수는 1999년~2016년간 총 202건, 205명으로 집계됐다.

독일의 경우는 의사가 2013년부터 2021년까지 형법상 위반으로 처벌받은 예는 연방의사면허규정 위반이 유일했다.

![[정책 인사이트] 2027년 지역의사제 속도전…'설계 공백' 논란에도 강행 기조](https://cdn.pharmstoday.com/news/thumbnail/custom/20251126/400494_100525_3125_1763631088_280.jpg)