지난해 코로나19 진단검사 관련 품목의 수출이 급성장하면서 의료기기 무역수지가 처음으로 흑자 전환한 것으로 나타났다.

24일 식품의약품안전처에 따르면 2020년 의료기기 무역수지가 2조 6041억원으로, 전년 5245억원 적자에서 흑자로 돌아섰다.

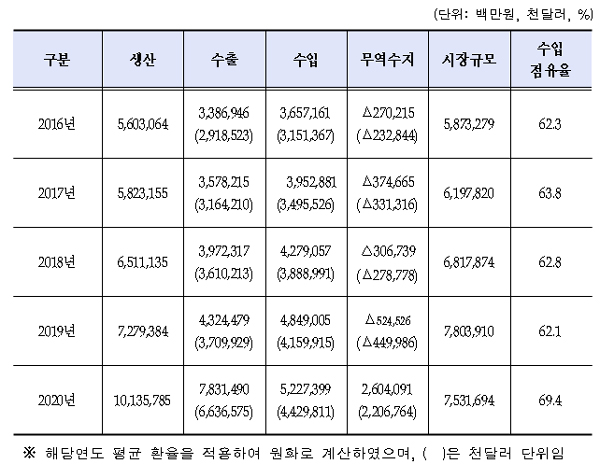

최근 5년간 의료기기 무역수지는 2016년 -2702억원, 2017년 -3747억원, 2018년 -3067억원, 2019년 -5245억원 등 지속적으로 적자를 기록해왔다.

2020년 의료기기 생산 실적은 10조 1358억 원으로 전년 대비 39.2% 증가했고, 수출 실적은 7조 8315억 원(66억 4000만 달러)으로 전년 대비 81.1% 상승했다. 수입 실적은 5조 2274억 원으로 7.8% 상승해 상대적으로 소폭 늘어났다.

국내 의료기기의 생산·수입 금액에 수출금액을 뺀 시장규모는 2020년 7조 5000억 원으로 지난 5년 동안 연평균 6.4%씩 올라 성장세를 이어갔다.

체외진단의료기기 수출 급성장

지난해 체외진단의료기기는 생산 실적 중 전년 대비 무려 553% 증가한 약 3조 4000억 원으로 전체 의료기기 중 33.1%를 차지했고, 수출 실적도 전년 대비 623% 증가한 약 4조 2000억 원으로 전체 의료기기 중 53.8%를 차지하는 등 의료기기 시장 규모의 성장을 견인했다.

코로나19 진단검사에 사용되는 품목인 ‘고위험성감염체면역검사시약’ 수출액이 2조 1903억 원(18.6억달러)으로 전체 1위였으며, ‘고위험성감염체유전자검사시약’은 1조 2462억 원(10.6억달러)으로 2위, ‘핵산추출시약’은 2,318억원으로 6위 등 진단시약 분야 성장세가 두드러졌다.

주요 수출국은 독일(7012억원), 인도(3973억원), 네덜란드(3568억원), 이탈리아(3510억원), 미국(1953억원) 순으로 나타났다.

한국의료기기산업협회 유철욱 협회장은 “체외진단의료기기의 괄목할만한 성장배경은 메르스 등 감염성 바이러스의 확산 선례를 바탕으로 삼아 체외진단업계의 지속적인 기술력 개발과 확보, 체외진단의료기기에 대한 정부의 체계적인 허가, 안전관리 및 산업지원, 코로나19 사태 초기 긴급사용승인 제도 운용 등을 통한 국·내외 관련 품목을 생산 및 수출한 결과”라고 평가했다.

생산 상위 품목 '치과용임플란트'·골손실 대체용 수입 대폭 증가

그간 1위 생산품목을 차지했던 치과용임플란트 1조 3702억 원으로, 코로나19 진단 관련 체외진단의료기기 생산시장의 급성장에 따라 2위를 기록했으나 전체 의료기기 시장의 13.5% 차지해 여전히 생산 순위 상위 품목으로 연평균 15.4%의 높은 성장률을 보였다.

또한 건강보험 확대로 생산시장이 2018년도 대비 20.7%, 2019년도 대비 26.9% 등 급성장한 이후, 코로나19 유행으로 지난해에는 성장세가 다소 둔화(0.6%↑)한 것으로 조사됐다.

손실된 인체 뼈의 대체물질로 사용하는 ‘생체재료이식용뼈’의 수입액이 전년 대비 1049%로 크게 증가(4400만달러(51억원)→50.8백만달러(599억원))해 상위 수입품목 현황에서 10위(전년도 204위)를 차지했다.

이는 척추고정술(사측방 유합술 등) 시술이 지속적으로 증가함에 따라 시술에 수반되는 골손실을 대체하기 위한 ‘생체재료이식용뼈’의 사용이 증가했기 때문으로 분석됐다.

한편 김강립 식약처장은 24일 의료기기 업계와 ‘신성장·신산업 의료기기 발전방향’을 주제로 간담회를 개최했다.

이번 간담회에서는 의료기기 혁신성장 지원방안으로 ▲산업 경쟁력 강화를 위한 지원체계 ▲제도 정비를 통한 규제 합리화 ▲사용자 중심 의료기기 안전망 확충 등에 대해 논의하고, 애로사항을 청취했다.

우선 산업 경쟁력 강화를 위한 지원체계를 위해 △해외 주요 국가별(미국, 유럽 등) 인허가 정보 수집·제공, 의료기기 방역 모델 국제 표준안 마련(3종), 소프트웨어 의료기기 특성을 고려한 작업소, 시험실 보관소 시설 및 GMP 관리체계 마련 △국내 150개 제조업체 대상 GMP 전문가 현장 컨설팅 및 멸균방법·포장 등 품질관리 가이드라인 마련을 통한 GMP 수준 향상지원, 의료기기 규제 전문역량 강화, 현장 실무형 인재 양성, 의료기기 관리 품목 신설·확대를 위한 안전성 등 기준을 마련하기로 했다.

제도 정비를 통한 규제 합리화를 위해서는 △의료기기 영업자 행정 부담 개선추진(제조·수입업자 자사 제품 판매 시 의료기기 판매업 신고 면제), 임상시험 규제개선 추진(의무기록 데이터 사용 임상시험 등 계획 승인 제외 등)하며, 사용자 중심 의료기기 안전망 확충을 위해 △맞춤형 의료기기 안전사용 정보 제공(환자, 장애인 및 고령자 등 올바른 사용방법 및 관리방법), 취약 계층 의료기기(전동식 휠체어 대중교통 탑승 등) 안전기준을 마련할 계획이다.

김 처장은 “의료기기 산업이 4차 산업혁명을 주도하는 정보통신, 인공지능 등 신길술이 적용된 신성장·신산업으로 성장할 수 있도록 전문인력을 양성하고 규제과학을 선제적으로 적용하는 등 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

![[정책 인사이트] 2027년 지역의사제 속도전…'설계 공백' 논란에도 강행 기조](https://cdn.pharmstoday.com/news/thumbnail/custom/20251126/400494_100525_3125_1763631088_280.jpg)