신약 35품목을 포함해 지난해 허가받은 의약품 수는 총 3684품목으로 전년 대비 167.3% 증가한 것으로 나타났다.

약효군별로는 해열·진통·소염제 등이 포함된 ‘신경계용의약품’이 22.2%를 차지해 가장 많았다.식품의약품안전처(처장 이의경)는 지난해 의약품 허가·신고 현황을 담은 ‘2019년 의약품 허가 보고서’를 28일 발간했다.

지난해 의약품 허가‧신고 현황의 주요 특징은 ▲‘새로운 제형’ 형태의 제품개발 증가 ▲국내 개발 ‘개량신약’ 및 ‘바이오시밀러’ 개발 상승 추세 ▲ ‘신경계용의약품’의 강세 등이다.지난해 새로운 제형(71개 품목, 38.8%)의 국내 개발이 두드러졌는데, 기존의 ‘캡슐제’를 정제 등 다른 ‘경구용 제제’로 개발하거나 ‘현탁용 분말’을 ‘산제’로 개발한 경우가 많았다. 특히 ‘일반(속방성)제제’를 약의 복용 횟수를 줄여 편의성을 높인 ‘서방성제제’로 개발한 경우가 강세를 보였다.

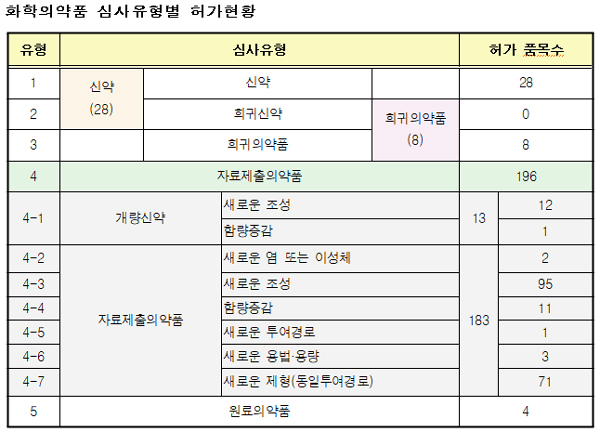

반면 특허 회피 전략 등으로 활용되는 ‘새로운 염’ 또는 ‘이성체’ 의약품(2개 품목, 1.1%) 개발은 큰 폭으로 감소했다. 2018년 대비 91.7% 감소했는데, 이는 특허 회피 전략 필요성 감소와 식약처의 개량신약 불인정 등의 영향으로 분석됐다.신약은 35개 품목이 허가됐으며, 이 중 국내 신약은 4개 품목, 수입 신약은 31개 품목으로, 제품 특성별로는 화학의약품 28개 품목, 생물의약품 7개 품목이다.

신약 허가는 전년 15품목(12성분)에서 35품목(21성분)으로 20품목이나 증가했으며, 국내 개발 개량신약은 6품목(1성분)에서 13품목(11성분), 바이오시밀러는 7품목(2성분)에서 3품목(2성분)으로 꾸준히 개발됐다.화학의약품 신약 중 국내(4개 품목)는 전이성 결장직장암 치료와 파킨슨 증후군 치료제 각 2개 품목, 생물의약품 신약의 경우 모두 수입(7개 품목)으로 백혈병치료제, 골다공증치료제 등이 허가됐다.

또 한국릴리의 유방암치료제 '버제니오정', 한국다케다제약의 변비치료제 '아이티자연질캡슐', 암젠코리아의 골다공증치료제 '이베니티주프리필드시린지, 한국아스트라제네카의 호산구성 천식치료제 '파센라프리필드시린지주', 한국릴리의 편두통치료제 '앰겔러티', 제일약품의 직장암치료제 '론서프정', 한국아스트라제네카의 난소암치료제 '린파자정', 한국노바티스의 유방암치료제 '키스칼리정', 한국로슈의 인플루엔자 치료제 '조플루자정' 등이 허가됐다.

한국엠에스디의 HIV치료제 '피펠트로정', 에스케이케미칼의 파킨슨병치료제 '온젠티스캡슐', 한국애브비의 건선치료제 '스카이리치프리필드시린지주', 한국산텐제약의 녹내장치료제 '에이베리스점안액0.002%' 등도 있다.사노피-아벤티스코리아의 고셔병치료제 '세레델가캡슐'과 입센코리아의 간암치료제 '카보메틱스정'은 희귀약품 지정이 해제돼 신약으로 전환됐다.

약효군별로 분류하면 해열·진통·소염제 등이 포함된 ‘신경계용의약품’이 1070개 품목(22.2%)으로 가장 많이 허가됐다.이는 2018년(19.5%) 대비 약 2.7% 증가한 것으로, 해열 또는 진통제와 치매치료제 등 중추신경용약의 지속적인 증가에 따른 것으로 풀이된다.

신경계용의약품에 이어 혈압강하제 등 ‘순환계용의약품’ 902개 품목(18.8%), ‘소화 기관용의약품’ 545개 품목(11.3%), ‘기타의 대사성의약품’ 및 ‘당뇨병용제’ 437개 품목(9.1%), ‘항생물질제제’ 267개 품목(5.6%), ‘화학요법제’ 251개 품목(5.2%), ‘혈액 및 체액용약’ 230개 품목(4.8%), ‘알레르기용약’ 207개 품목(4.3%) 등의 순이었다.

![[정책 인사이트] 2027년 지역의사제 속도전…'설계 공백' 논란에도 강행 기조](https://cdn.pharmstoday.com/news/thumbnail/custom/20251126/400494_100525_3125_1763631088_280.jpg)